發布日期:2023-08-12

“《泥人張》一文中提到形神畢肖、栩栩如生的泥人彩塑正是起源于天津,由張明山先生開創。”在距離宕昌1600公里外的天津泥人張美術館,吳曉媛老師正在通過網絡直播向西部地區的學生們講述泥人張的歷史。隨著鏡頭的移動,鐵拐李、賈寶玉、木蘭從軍、武圣關羽……一件件栩栩如生的彩塑通過屏幕呈現在了學生的眼前。

馮驥才先生是作品入選中小學語文課本數量最多的作家之一,其作品通俗易懂、生動深刻、語言流暢而靈動,其中《泥人張》一文尤其深受廣大學生的喜愛。

《泥人張》教材插圖

為引導西部地區中小學生了解、熱愛和傳承非遺,同時將課文中出現的藝術形象真實呈現在孩子們眼前,實現從課本到生活的跨越,體會“藝術源于生活”的真實情感,近日,天津大學研究生支教團將課堂搬下講臺,現場連線天津泥人張美術館,為孩子們上了一堂生動的實景主題教育云課堂,帶領廣大學生走進了課文中提到的泥人張彩塑的世界。

此次活動還在微博平臺開啟了直播,獲得18萬+的微博話題閱讀量,超過4萬人次觀看了直播視頻,引發廣泛關注。不管是曾經的中小學生,還是現在的中小學生,都可以在這次活動中與“津彩”非遺和童年回憶來了一次“美妙的邂逅”。

“從備料到制作,每一個作品都要經過數月乃至幾年的潛心打磨”,在吳老師的講述中,學生們逐漸了解了《泥人張》里那個能讓海張五顏面掃地的“手藝活”,同時無不感嘆樸實無華的泥土,竟然能在一雙巧手中幻化為兼具形態和情感的藝術品。

在直播的最后,吳老師高度評價了本次活動:“泥人張彩塑六代傳承,至今仍經久不衰,靠的便是傳承的力量。好藝術要傳承下去,關注非遺、講述非遺、弘揚非遺,我們每個人都可以成為非遺的傳承者。希望以本次活動為契機,能夠為西部地區的孩子們埋下傳承非遺的種子。”

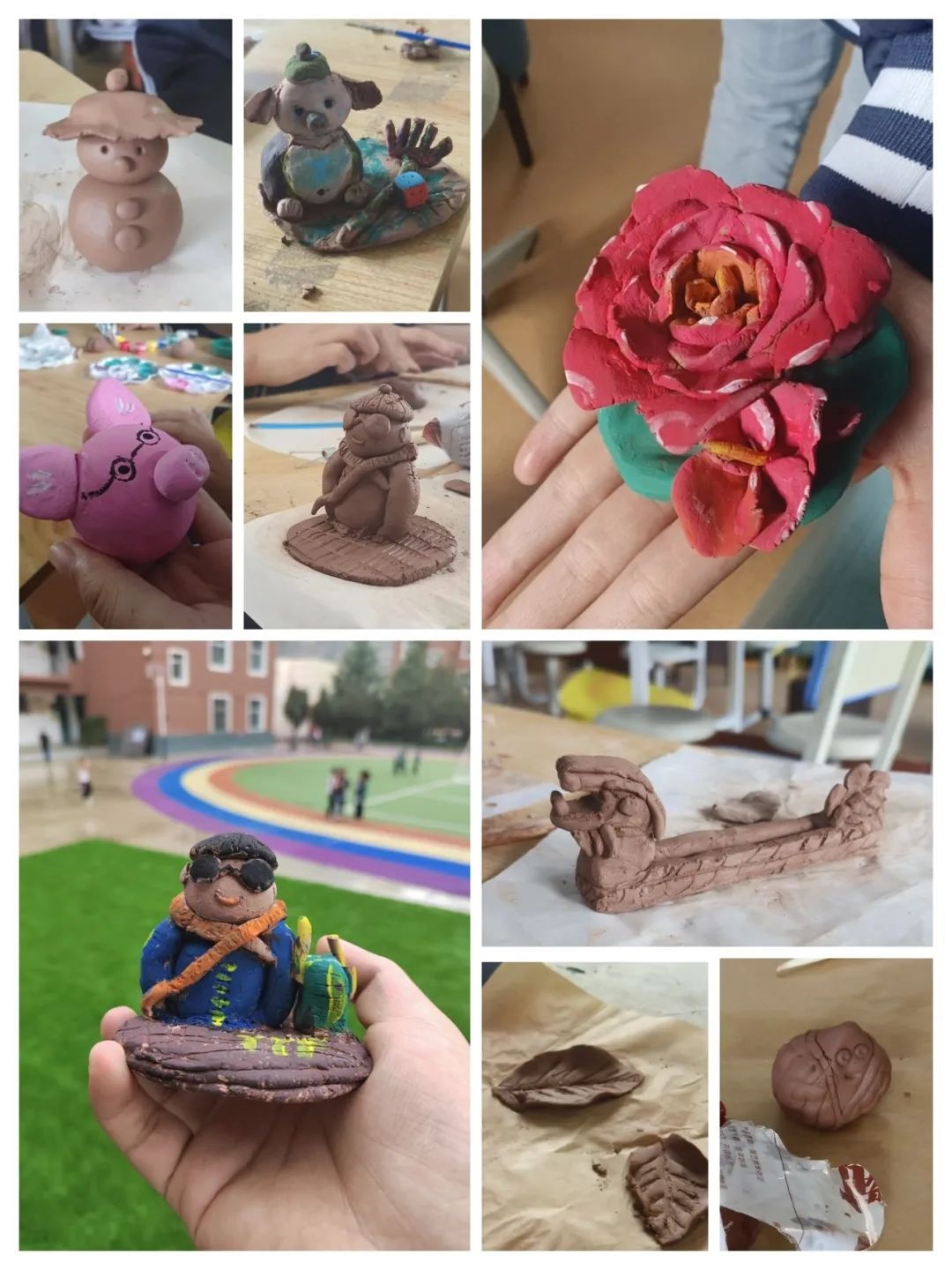

除了“看得見”,研支團還致力于讓非遺“摸得著”。直播結束后,一堂生動的泥塑手工課在天津大學支援建設的夢想教室里熱鬧開展,學生們紛紛發揮創意,將直播所學內容通過動手實踐轉化為自己的作品。

“這堂課是我離非遺最近的一次體驗,沒想到課文中看似樸實無華的泥塑竟然是非物質文化遺產。經過這次動手實踐,我更加敬佩我國的非遺大師們!”八年級的趙蕊霞在課后感嘆。

黨的二十大報告指出,要推進文化自信自強,鑄就社會主義文化新輝煌。歷史非物質文化遺產承載著中華民族的基因和血脈,不僅屬于當代人,也屬于子孫萬代。在新的起點上繼續推動文化繁榮、建設文化強國、建設中華民族現代文明,是青年人在新時代的文化使命。

薄薄的課本,承載著厚重的使命。一句一讀,是知識與生活緊密聯結的魅力在閃爍。希望通過這節實景主題教育直播課,能夠將非遺的種子播撒到西部鄉村,引導更多青少年熱愛非遺,擔當起非遺弘揚和傳承的重任,樹立起強大的文化自信。

(編輯 焦德芳 賈晨航)